* 스포일러가 있습니다.

1. 선댄스 영화제에서의 성공

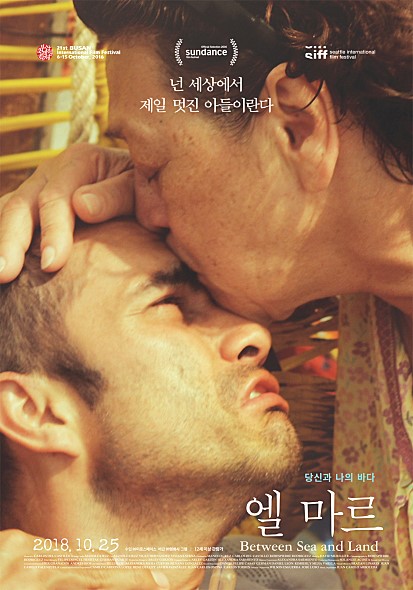

간만에 한국에서 상영되는 콜롬비아 영화다. 한국에 콜롬비아 영화가 소개되기는 쉽지 않고, 마약과 폭력을 소재로 하지 않은 것은 더욱 그렇다. 그런데 <엘 마르>는 독립영화의 메카라고 말할 수 있는 선댄스 영화제에서 2016년 관객상과 심사위원 특별상을 수상하는 등 나름 작품성까지 인정받고 상륙했다.

먼저 이 영화에서 시선을 끄는 것은 제목이다. ‘바다’를 의미하는 <엘 마르>라는 제목으로 개봉됐으나, 원제는 <바다와 육지(陸地) 사이의 늪 La ciénaga entre el mar y la tierra>이다. 바다와 육지 사이에 존재하는 늪 또는 소택지(沼澤地). 실제로 영화가 시작되면 이 작품의 로케이션 촬영지였던 ‘시에나가 그란데 데 산타 마르타(Ciénaga Grande de Santa Marta)’의 모습이 버즈 아이 뷰 쇼트(Bird’s Eye View Shot)로 포착된다. 늪을 의미하는 ‘시에나가(ciénaga)’가 지명(地名)인 이 지역은 남미의 빈민국인 콜롬비아에서도 매우 가난한 이들이 모여 사는 북부의 해안지방. 드론을 띄워 촬영한 이 쇼트에는 늪과 바다, 그리고 그 사이를 가로지르는 육지가 모습을 드러낸다. 세 종류의 풍경이 하나의 미장센에 들어온다. 아무리 하이 앵글로 촬영했다고는 하나, 가까운 거리임이 틀림없다.

그러나 거리는 언제나 상대적인 법. 퇴행성 근육 수축 질병을 앓고 있는 주인공 알베르토에게 그 거리는 길고도 멀다. 늪에서 바다에 가기까지 한평생이 걸린다. <엘 마르>는 결국 알베르토가 늪을 벗어나, 대지를 가로질러 바다에 도달하는 영화이기 때문이다.

2. 바다와 대지, 그리고 늪

사실 콜롬비아의 지리에 익숙지 않은 관객은 이 영화의 스토리가 한참 동안 진행되기까지, 인물들이 거주하는 수상 가옥이 어느 곳에 위치하는지 알 수 없다. 제목이 ‘바다’를 의미하기에 바다로 생각할 수도 있다. 그러나 알베르토와 로사의 여행을 보면서 이들이 늪에, 시에나가(ciénaga)에 사는 이들이었음을 깨닫게 된다.

땅에서 살 수 없게 된 이들은 땅끝으로 몰린다. 그리고 거기엔 벼랑이 있다. 벼랑 끝에 몰린 이들은 벼랑에서 뛰어내리고, 그들이 떨어진 벼랑 끝에, 물이 있다. 그 물이 <엘 마르>에서는 늪이다. 사실 <엘 마르>는 처음부터 이러한 지형도를 분명하게 했다. 그리고 물 위에서 사는 모든 빈민은 생명력으로 충만한 바다를 꿈꾼다. 그래서 마리아는 알베르토의 아버지를 설득했고, 그는 바다에 나갔다.

바다는 바로 옆에 있었다. 불과 몇백 미터만 가면 존재하는 바다. 그러나 그 바다에 가기 위해서는 육지를 지나야 한다. 존재하는 줄 알지만 볼 수도, 갈 수도 없는 그런 바다. 알베르토에게 삶은 그런 것이었으리라. 불가능하진 않으나, 아슬아슬하게 도달할 수 없는 그런... 사방이 트여있는 개방형 원룸에 갇혀 움직일 수 없는 그의 고립감은 삶을 더 이상 삶으로 바라볼 수 없게 한다. ‘시에나가’는 바다처럼 넓지만, 바다 같지만, 결국 바다는 아니다. 마치 타인의 도움 없이 살아갈 수 없는 알베르토의 시간이 삶이 아닌 것과 같다. 알베르토에게 목숨을 부지하는 건 가능해도, 인간다운 삶을 살기란 불가능한 것이다. 늪이 바다나 대지가 될 수 없는 것과 같은 이치다.

알베르토에게 삶은 온통 과거에 존재한다. 그는 자유롭게 수영하는 꿈을 꾸고, 그물망을 던지는 상상을 하며, 해변에서 아름다운 지셀과 사랑을 나누는 것을 소망한다. 그의 기억과 소망이 그의 환상을 조합해 낸다. 그래서 그는 늘 뒤를 바라보고, 그의 거울은 뒤 풍경만을 담는다. 알베르토가 보는 세상은 뒤에 남겨진 세상이자 꿈꿀 수 없는 미래이기에 그는 현실을 견뎌낼 수 없다.

3. 어머니 그리고 지셀 혹은 지젤

그러나 알베르토의 생존에 필요한 타인이 기적처럼 존재한다. 어머니는 언제나 인간에게 기적이다. 물고기를 잡아 생계를 유지하는 로사가 아들과 함께 생존하기 위한 몸부림은 투쟁에 가깝다. 그녀는 아들의 손발이 되어 먹이고 씻겨줄 뿐 아니라, 그가 받게 될 남자로서의 정서적인 상처도 염두에 둔다. 거부된 사랑 또는 배신의 아픔에 대해 누구보다도 잘 알기 때문이다.

그런데 또 하나의 기적이 존재한다. 로사뿐 아니라 지셀(Giselle)도 최선을 다해 그를 돕는다. 사실, 그녀의 헌신은 이유를 찾기 어려운 불가사의다. 미스터리하게도 이 두 여인의 일상은 온통 알베르토로 꽉 차 있는 것처럼 보인다.

지셀은 ‘지젤’의 스페인어식 이름이다. 1841년 파리 오페라에서 초연된 이후 낭만 발레의 대명사가 된 <지젤>의 주인공. 테오필 고티에(Théophile Gautier)가 하인리히 하이네(Heinrich Heine)의 시구(詩句)에서 영감을 받아 쓴 발레 각본인 <지젤>은 독일의 전설을 주제로 한 것인데, 그 스토리는 다음과 같다.

[신분을 감추고 숲속 마을로 들어온 귀족 알베르(Albert)는 평범한 마을 아가씨인 지젤과 사랑에 빠진다. 그러나 지젤을 짝사랑하던 마을 청년으로 인해 알베르의 정체는 드러나고, 심장이 약했던 지젤은 그러한 신분의 차이와 알베르의 거짓말로 인해 심장마비로 사망한다. 그러나 그녀는 죽은 후 전설처럼 ‘빌리’라는 춤의 요정이 된다. 춤을 좋아하는 처녀가 결혼 전에 죽으면 ‘빌리’가 되어 밤마다 무덤에서 나와서는 청년을 유혹하여 죽을 때까지 미친 듯이 춤추게 한다는 전설이 있었던 것이다. 여전히 알베르를 사랑하고 있는 지젤은 그를 지켜주고 싶지만 빌리들의 여왕과 다른 빌리들의 강요에 의해 알베르와 춤을 추게 된다. 그러나 새벽 네 시가 돼 지젤은 자신의 무덤 속으로 들어가며 알베르와 이별을 고한다. 비록 살아남았으나 알베르는 지젤이 없는 고독 속에서 절망한다.]

스페인어권에서 지젤은 흔한 이름이 아니다. 그러나 <엘 마르>의 시나리오를 쓴 마놀로 크루스(Manolo Cruz)는 굳이 여주인공의 이름을 지젤로 했고, 그래서 그 상대역의 이름은 당연히 알베르토일 수밖에 없다. 유명 발레작품에서 차용한 이름이기에 알베르토의 장애는 더욱더 가련하다. 몸의 예술이라고 할 수 있는 춤 중에서도 발레는 가장 중력의 힘을 거부하는 연행(演行) 아니던가? <지젤>의 알베르가 공중으로 도약하는 반면, <엘 마르>의 알베르토는 바닥에 온몸을 누이고, 중력에 순응하지 않았는가? 그렇다면 도약이 불가능한 이 비운의 알베르토가 죽음 이외에 무엇을 선택할 수 있겠는가?

원래 이 작품은 주인공 역할을 한 마놀로 크루스가 쓴 스토리를 토대로 단편영화가 될 예정이었다. 그런데 공동연출을 한 카를로스 델 카스티요(Carlos Del Castillo)와 여주인공인 비키 에르난데스(Vicky Hernández)의 주장으로 인해 장편으로 확장되었다. 작품이 완성되고 몇 개의 영화제에서 수상하면서 마놀로 크루스와 카를로스 델 카스티요 사이에 분쟁이 있었다. 델 카스티요는 영화 촬영 전 자신이 감독을 하고, 마놀로 크루스는 주연배우이자 스토리 작가의 역할에 만족하기로 했다고 주장했다. 하지만 알베르토 역할을 제대로 소화해내기 위해 21kg이나 감량한 마놀로 크루스의 의욕이 넘쳤던 탓일까. 결국 이 영화는 ‘마놀로 크루스의 영화(Una película de Manolo Cruz)’이면서, 마놀로 크루스와 카를로스 델 카스티요가 공동 연출한 작품으로 소개돼 버렸다.

젊은이들이 제작한 저예산 영화답게 편집이 세련되지는 않다. 산만한 면도 있고, 초반의 스토리텔링은 조금 지루하기까지 하다. 그러나 보다 따뜻한 시선으로 이 작품에 다가갈 수도 있다. 즉, <엘 마르>는 통제되지 않는 근육을 통해 의도와는 어긋나는 행위를 하는 알베르토의 육체를 형상화 낸 작품이다. 그래서 <엘 마르>는 알베르토의 영화이고, 거친 편집은 가장 적절한 편집일 수 있다.

* 사진 출처: 네이버 - 영화 – 엘 마르 - 포토

글: 정동섭

영화평론가이자 영화연구자. 현 전북대학교 스페인중남미학과 교수. 『돈 후안: 치명적인 유혹의 대명사』, 『20세기 스페인 시의 이해』, 『영화로 보는 라틴아메리카』등의 저서와 『바람의 그림자』, 『파스쿠알 두아르테 가족』, 『돈 후안 테노리오』, 『스페인 영화사』등의 번역서가 있음.

* 글 출처: 르몽드 디플로마티크 - 르몽드 시네마 크리티크